チームビルディングの記事一覧

-

「同学年だから」では優遇しない 堀越高主将がスタメン決定、「僕なら無理」と監督も驚く評価基準

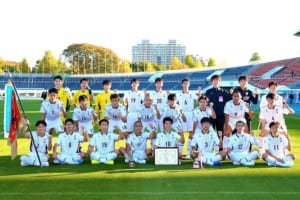

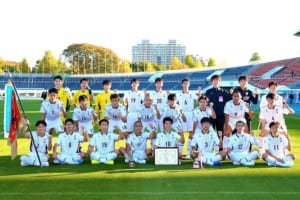

2023.12.27日本のスポーツ界で「選手主体」の指導の大切さが叫ばれる中、育成と結果を両立させているチームの1つが、堀越高校サッカー部だ。11年前、佐藤実監督がボトムアップ型の指導を導入すると、2020年度の全国高校サッカー選手権に29年ぶりの出場。21年度大会にも2年連続で出場すると、今年度も2年ぶりの全国行きを決めるなど、着実に選手主体の指導の質を高めている。試合のスタメンを最終的に決めるのは主将の役割。ともに汗を流すチームメートの中から選ぶのは高校生にとっては大変な作業のように感じるが、中村健太主将の中には「揺るぎない評価基準」があると、佐藤監督も見ている。(取材・文=加部 究)

-

大人が限界を決めるのは「物凄く危険」 卒業後に飛躍、U22日本代表MFが証明した“堀越流”の成果

2023.12.26日本のスポーツ界で「選手主体」の指導の大切さが叫ばれる中、育成と結果を両立させているチームの1つが、堀越高校サッカー部だ。11年前、佐藤実監督がボトムアップ型の指導を導入すると、2020年度の全国高校サッカー選手権に29年ぶりの出場。21年度大会にも2年連続で出場すると、今年度も2年ぶりの全国行きを決めるなど、着実に選手主体の指導の質を高めている。そして指揮官が何よりも誇るのが、OBたちの卒業後の活躍だ。今年のアジア大会にU-22日本代表の一員として参戦し、サガン鳥栖の特別指定選手としてJリーグデビューも果たした日野翔太はその代表格で、彼らの存在が現役生に与える影響は大きい。佐藤監督はボトムアップ方式を経験したことが、高校卒業後の飛躍につながっていると言葉に力を込める。(取材・文=加部 究)

-

普通の高校生は「ビビッてできない」 土壇場で自ら決断、堀越サッカー部監督が感嘆した選手の主体性

2023.12.24日本のスポーツ界で「選手主体」の指導の大切さが叫ばれる中、育成と結果を両立させているチームの1つが、堀越高校サッカー部だ。11年前、佐藤実監督がボトムアップ型の指導を導入すると、2020年度の全国高校サッカー選手権に29年ぶりの出場。21年度大会にも2年連続で出場すると、今年度も2年ぶりの全国行きを決めるなど、着実に選手主体の指導の質を高めている。それを体現したのが、選手権の東京都予選決勝。相手に先制点を許す苦しい展開の中で、選手自らが判断してシステムを変え、土壇場での同点弾とPK戦での勝利につなげる。佐藤監督がボトムアップ型でチーム作りをしてきた成果が、見事に表れた瞬間だった。(取材・文=加部 究)

-

高校サッカー選手権は「選手のためにある」 ボトムアップ部活で2年ぶり全国、堀越監督が貫く信念

2023.12.22日本のスポーツ界で「選手主体」の指導の大切さが叫ばれる中、育成と結果を両立させているチームの1つが、堀越高校サッカー部だ。11年前、佐藤実監督がボトムアップ型の指導を導入すると、2020年度の全国高校サッカー選手権に29年ぶりの出場。21年度大会にも2年連続で出場すると、今年度も2年ぶりの全国行きを決めるなど、着実に選手主体の指導の質を高めている。今年度については当初、佐藤監督は「難しい年代になる」と見ていたが、選手たちは予想を上回る成長を見せ、全国行きの切符を勝ち獲った。(取材・文=加部 究)

-

「僕自身バカにされていた」 ボトムアップ提唱者、森保流に感じた“日本型指導”の変化

2023.02.07サッカーの2022年カタール・ワールドカップ(W杯)を戦い終え、日本代表監督を続投することになった森保一監督のチームマネジメントは「ボトムアップ方式」と言われる。選手たちの主体性を引き出したという手法とは、どんなものなのか。森保監督とはかつて広島県内のユース年代指導者同士として交流が始まり、「ボトムアップ理論」を提唱している畑喜美夫さんが読み解き、続投への期待を語った。(取材・文=松本 行弘)

-

「非カリスマ型」森保一監督の強みとは? W杯日本代表に見る強固な組織作りのヒント

2023.02.03ベスト8の目標にはたどり着けなかったものの、カタール・ワールドカップ(W杯)で下馬評を覆す躍進を遂げた日本代表。苦戦が予想されながらも、日本はなぜドイツ、スペインを撃破するアップセットを演じられたのか。日本サッカー協会公認指導者S級ライセンスで講師を務め、Jリーグトップチームやサッカー年代別日本代表への「チームビルディング」の指導を行う福富信也氏に、独自の視点から森保ジャパンの躍進の理由を探ってもらった。(取材・構成=原山 裕平)

-

高校の部活指導で感じた“モヤモヤ” 元Jリーガー森山泰行、53歳で学ぶ選手主体の理論

2022.10.13Jリーグ初期に名古屋グランパスFWで「スーパーサブ」として活躍した森山泰行氏が9月、「ボトムアップ理論」のエキスパートコーチ(上級ライセンス)の資格を取得した。自主性や自立を重んじ、学校の部活動指導だけでなく企業などでも注目されている理論だ。「なんかずっとモヤモヤしていたんですよ」という、その霧を払うきっかけにしたいと、53歳の今、学んでいる。(取材・文=松本 行弘)

-

いじめ、パワハラ…教育界の現状に危機感 高校サッカー日本一監督、教員辞め全国巡る理由

2022.03.05広島観音高校サッカー部を2006年の全国高校総体(インターハイ)で優勝に導き、当時監督だった畑喜美夫氏が提唱した「ボトムアップ理論」は大きな反響を呼んだ。選手自らが考え、行動する力を引き出す指導法はその後、多くのチームや組織で取り入れられている。そんな日本の育成現場に新しい風を吹き込んだ畑氏が、創部3年で兵庫県大会準優勝を果たした相生学院高校サッカー部のゼネラルマネージャー(GM)に就任。部活を中心に広まった指導論は今や企業や飲食店などにも導入されており、それぞれの組織にポジティブな雰囲気を生み出しているという。(取材・文=加部 究)

-

思考が伴うボトムアップ型部活 「主体的、創造的、積極的」な選手が変える数年後の姿

2022.02.28広島観音高校サッカー部を2006年の全国高校総体(インターハイ)で優勝に導き、当時監督だった畑喜美夫氏が提唱した「ボトムアップ理論」は大きな反響を呼んだ。選手自らが考え、行動する力を引き出す指導法はその後、多くのチームや組織で取り入れられている。そんな日本の育成現場に新しい風を吹き込んだ畑氏が、創部3年で兵庫県大会準優勝を果たした相生学院高校サッカー部のゼネラルマネージャー(GM)に就任。淡路島で新たな活動に取り組む畑氏に、ボトムアップ理論の可能性について改めて話を聞いた。(取材・文=加部 究)

-

豪雨災害時の教え子の行動に感銘 ボトムアップ理論で部活改革、“伝道師”の新たな挑戦

2022.02.23広島観音高校サッカー部を2006年の全国高校総体(インターハイ)で優勝に導き、当時監督だった畑喜美夫氏が提唱した「ボトムアップ理論」は大きな反響を呼んだ。選手自らが考え、行動する力を引き出す指導法はその後、多くのチームや組織で取り入れられている。そんな日本の育成現場に新しい風を吹き込んだ畑氏が、新たに淡路島を拠点に活動する相生学院高校サッカー部のゼネラルマネージャー(GM)に就任した。創部3年で、昨年度の全国高校サッカー選手権兵庫県大会で準優勝。急成長するチームのオファーを受けた理由とは――。(取材・文=加部 究)

-

指導者の役割は「視点」を与えるだけ 近江サッカー部監督×楽天大学学長のチーム育成論

2021.02.06元プロサッカー選手で近江高校サッカー部の監督を務める前田高孝(まえだ たかのり)さんが近江高校サッカー部に就任したのは2015年。3年後には滋賀県大会優勝。しかし、夢中で結果を出してきたものが、いつの間にか必死に変わり、上手くいかないことが増えていた時、元サッカー日本代表・菊原志郎さんと仲山進也(なかやま しんや)さんの著書『サッカーとビジネスのプロが明かす育成の本質』と出合う。仲山さんに連絡を取ったことが二人の始まりだ。「夢中と必死の違い」というまさに求めていた答えを得、自己理解が深まったという。そんな前田高孝さんと、組織・コミュニティ育成の専門家である仲山進也さんとの対談を通じて「育成年代におけるチーム育成の本質」を紐解いていく。(取材=2020年4月3日/聞き手・文=今井 慧 写真=森田 将義、守谷 美峰)

-

監督が必死になり、奪った選手の夢中 近江サッカー部監督×楽天大学学長のチーム育成論

2021.02.06元プロサッカー選手で近江高校サッカー部の監督を務める前田高孝(まえだ たかのり)さんが近江高校サッカー部に就任したのは2015年。3年後には滋賀県大会優勝。しかし、夢中で結果を出してきたものが、いつの間にか必死に変わり、上手くいかないことが増えていた時、元サッカー日本代表・菊原志郎さんと仲山進也(なかやま しんや)さんの著書『サッカーとビジネスのプロが明かす育成の本質』と出合う。仲山さんに連絡を取ったことが二人の始まりだ。「夢中と必死の違い」というまさに求めていた答えを得、自己理解が深まったという。そんな前田高孝さんと、組織・コミュニティ育成の専門家である仲山進也さんとの対談を通じて「育成年代におけるチーム育成の本質」を紐解いていく。(取材日=2020年4月3日/聞き手・文=今井 慧 写真=森田 将義、守谷 美峰)

-

29年ぶり選手権の堀越サッカー部 選手主導で掲げた明確な到達点「青森山田に勝つために」

2020.12.2929年ぶりに全国高校選手権への扉を開いた堀越高校サッカー部は、2020年明けからゲームモデルを全体で共有し、課題も可視化して強化を進めてきた。選手個々がどこを目指すかを明確に捉え、ぶれることなく成長を続けてきたわけだ。

-

やらされる部活にはない堀越サッカー部の強み コロナ禍で成長速度が加速した自粛期間

2020.12.26コロナ禍に見舞われた今年は、部活の活動自粛期間が長引き、団体競技にとってはチーム作りが難しいシーズンとなった。とりわけ堀越高校は、日本屈指のトレーニング環境が整う反面、寮はないので全員が自宅から通学している。トレーニングメニューを作成して渡しても、実施環境は都心から多摩の丘陵地帯まで千差万別。一律で絶対にやれよ、と徹底するには無理があった。

-

「僕なら絶対使わない」選手がスタメンに 部員もメンバー選考、監督視点と異なる“肌感覚”

2020.12.22堀越高校サッカー部では、試合を行うたびに部員が持ち回りで分析を行い発表をし合っている。それは公式戦でも、対戦相手が中学生でも変わらない。各自が分析した映像を持参し、すべてのスタッフ、部員たちの前で報告をする。佐藤実監督が笑みを浮かべながら教えてくれた。

-

放任じゃない「選手主体の部活」成功の鍵は? 指導側に必要な“プロレベル”の見識

2020.12.19選手主体のボトムアップ方式を掲げる堀越高校にとって、今年は活動内容の充実に止まらず、十分に結果も狙えるチーム作りができていた。そしてその土台を築き、置き土産として残していったのが昨年の卒業生たちだった。佐藤実監督が語る。

-

堀越高、29年ぶり選手権出場の舞台裏 コロナ禍の成長生んだ“堀越ゲームモデル”とは

2020.12.16全国高校サッカー選手権で、29年ぶりに堀越が東京都代表を勝ち取った。5試合通算で34ゴール、3失点。何より常に主導権を握り、選手たちが楽しいと感じるスタイルを貫いての勝利だった。

-

「こんなに怒ったジーコは初めてだった」 “常勝軍団”鹿島を生んだ25年前の大敗

2018.11.08AFCチャンピオンズリーグ決勝の第1戦に2-0で勝利し、通算20冠を目前にした鹿島アントラーズだが、やはりクラブに勝ち癖をつけたのはジーコ(現・鹿島テクニカルディレクター)だった。

![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)