ラグビーにレンタル移籍導入、“助っ人化”に懸念 脳震盪の度合を数値化する最新科学テクノロジーとは

目視で脳震盪と判断されてきた事象を数値化するテクノロジーとは

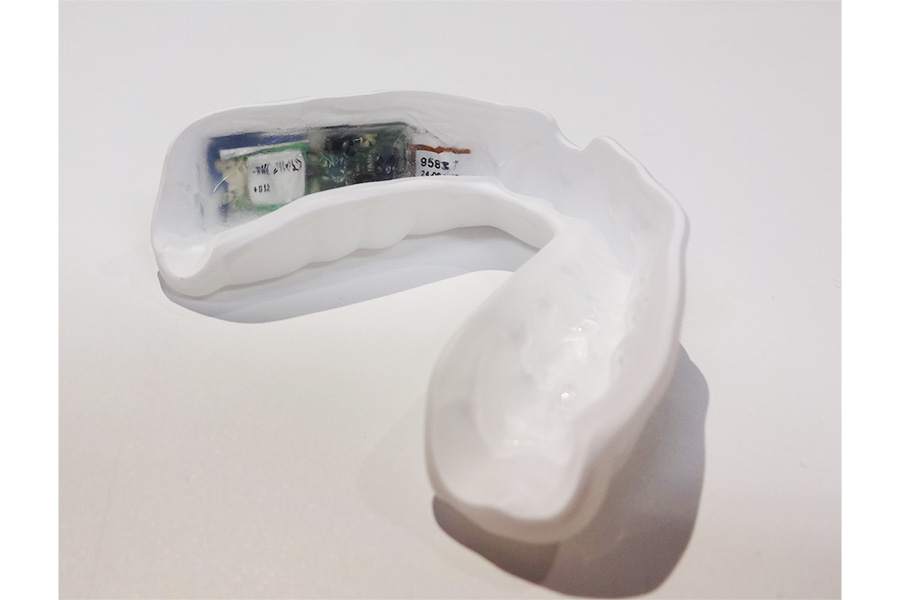

最後に、今季から導入されたテクノロジーに触れておこう。1月15日、リーグワンは都内で今季から導入されたスマートマウスガードに関するメディアブリーフィングを行った。スマートマウスガードは、脳への衝撃を計測する目的で開発された。マウスピース内部に埋め込まれた超小型センサーにより頭部への損傷を計測する最新のテクノロジーだ。設定された閾値の衝撃の強度と角度が、試合中オンタイムで医療スタッフの端末にアラート(警報)として伝達され、従来のHIA(Head Injury Assessment=頭部損傷審査)と同様に10分以内のメディカルチェックが行われる。

【注目】日本最速ランナーが持つ「食」の意識 知識を得たからわかる、脂分摂取は「ストレスにならない」――陸上中長距離・田中希実選手(W-ANS ACADEMYへ)

従来はコンタクトを受けた選手のダメージ具合や医療スタッフの目視で脳震盪と判断されてきたものを、科学技術で数値化して計測するものだ。ブリーフィングに出席したWRの科学医療マネジャーは「脳震盪は4試合に3件の頻度で起きている。それを見た目にはわからない情報も得ようというのがスマートマウスガードの目的です。繰り返し起こる脳への衝撃は、認知症などにも影響します。2年前までは選手への衝撃がどれほどかを(数値として)知る術がなかったものを、このスマートマウスガードで検出していきます」と新たなテクノロジーへの期待を語っている。

統括団体WRでは昨年1月からスーパーラグビー・パシフィックや欧州6か国対抗など世界の主要大会で使用を義務付け、8000人の選手による100万件のデータが集積されているという。1体5万円近いマウスガードなどの経費は全てWRが受け持つ。リーグワンが22大会目の導入で、現在ディビジョン1、2で適用されている。ブリーフィングが行われた時点で、24試合で使用されて、1チームあたり2.5試合に1回、選手1人平均に換算すると46試合に1度という頻度でアラートが作動している。

興味深いテクノロジーだが、では、その計測にどこまでの正確さがあるのか。ブリーフィングで「誤作動の可能性や頻度は」と質問すると、同マネジャーはこう説明している。

「様々なテストをしてきて信用度の高いものなので、誤作動が起こることはあまりないと思う。選手が正しく口に装着していてアラートがあれば、必ず何か閾値を超えた衝撃が起きたと考えられる」

敢えてこのような質問をした背景には、笑い話のような実例があった。ある選手がプレーの合間に取り外したマウスガードを持ったまま無意識に手を叩いたためにアラートが鳴り、検査のために一時退出されたという話だ。これは誤作動というよりも誤使用というべきではあるが、WR側の見解とはすこし異なる事案も聞いている。チーム内でスマートマウスガードを受け持つのはトレーナーが多いのだが、あるチームの担当者は「4節までに4回アラートがあったが、医療スタッフが選手を直接検査すると脳震盪の兆候は0だった。その一方で、2人の脳震盪者がでたが、そのケースではアラートはなかった」と指摘している。

あるチーム関係者は、「まだ導入したばかりで評価は難しい」と前置きしながらも、「もし、あまり測定精度が高くない、誤作動が多くなると、原因理由なく選手を一時退出させられてしまうことになり、ゲームにも影響する可能性は否定出来ない。使いたがらないチームや選手も出てくる可能性もある。選手の安産対策としては価値のある技術なので、一定の精度は必要だ」と指摘する。まだ導入したてのテクノロジーで、センサーの精度や、測定の閾値の設定もどこまで正当性があるかなど、これからも様々な検証やフィードバックが行われることが、より適切で有効な測定に繋がるという段階なのは間違いない。このような精密な機材は実用の蓄積と修正で精度を高めていくものだろう。同時に、世界的に問題化、深刻化している安全対策面で、WRとして真剣に取り組む姿勢をアピールしたい思惑も、このシステム導入には反映されていそうだ。

現在進行形の試合中での検出も重要ではあるが、ブリーフィングを聞くと、むしろこのテクノロジーにより計測されたデータをどう生かしていくかが重要だと感じている。どのような状態でのコンタクトが脳への深刻なダメージを与えるのかを数値化することで、禁止、是正するべきプレーや姿勢、体の使い方などを洗い出せる可能性にこそ価値があるように思える。

同マネジャーも「試合中や練習中に、何が大きな衝撃を生むのかを見ていきたい。それによって、危険なプレーをどう減少させるかということも(マウスガードを)導入した目的の一つです。例えば同じような2つのドリルで、片方が脳に衝撃が少ない数値があればそちらを推奨出来るし、何が脳震盪を引き起こすかというのも見ていけると思う」と、今後のデータ集積から得られる成果に期待している。機材の費用や、試合と同時にデータを計測するシステムを考えれば、導入出来るのは一部のトップレベルの大会、試合のみになるが、データから安全なプレーが解析出来れば、どのカテゴリのラグビーにも反映できる。このような観点からは、画期的なシステムと期待していいだろう。

第2フェーズの1シーズン目というステージが始まり、序盤戦を終えたリーグワンは明らかに変貌の時を迎えている。ファンをスタジアムへ、中継放送へと向かわせるのは、選手のパフォーマンスとゲームのクオリティーなのは間違いない。この不変の鉄則に加えて、様々な制度変更やテクノロジー導入が地殻変動を加速させることが出来れば、国内最高峰リーグは、さらに魅力に満ちた舞台へとステップアップするはずだ。

(吉田 宏 / Hiroshi Yoshida)

![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)