指導論の記事一覧

-

なぜ、指導者に「俯瞰力」が必要なのか 為末大「同じ指導も言葉ひとつで結果が変わる」

2021.02.25いまだ破られぬ男子400メートルハードルの日本記録を持ち、コーチをつけず常に自身に向き合いスポーツを哲学してきた為末大氏に聞く、為末流「選手を幸せに導くプロセス考」。第4回は、指導者が持つべき俯瞰力。なぜ俯瞰力が必要なのかについて語る。(取材日=2020年3月26日、取材・文=松葉 紀子 / スパイラルワークス、撮影=堀 浩一郎)

-

為末大「努力は夢中に決してかなわない」 選手を競技に没頭させる指導のヒント

2021.02.24いまだ破られぬ男子400メートルハードルの日本記録を持ち、コーチをつけず常に自身に向き合いスポーツを哲学してきた為末大氏に聞く、為末流「選手を幸せに導くプロセス考」。第3回は、「努力」は「夢中」にかなわない。心理学に基づいた理想的なトレーニング方法について語る。(取材日=2020年3月26日、取材・文=松葉 紀子 / スパイラルワークス、撮影=堀 浩一郎)

-

選手、指導者にとって「幸せ」とは何か 為末大「私が考える『良い指導者』とは…」

2021.02.23いまだ破られぬ男子400メートルハードルの日本記録を持ち、コーチをつけず常に自身に向き合いスポーツを哲学してきた為末大氏に聞く、為末流「選手を幸せに導くプロセス考」。第2回は「選手にとって『幸せ』とは何か」、指導者ができることについて考える。(取材日=2020年3月26日、取材・文=松葉 紀子 / スパイラルワークス、撮影=堀 浩一郎)

-

為末大、五輪延期で考えるアスリートのピーキング「心にも体力がある、これを忘れずに」

2021.02.22いまだ破られぬ男子400メートルハードルの日本記録を持ち、コーチをつけず常に自身に向き合いスポーツを哲学してきた為末大氏に聞く、為末流「選手を幸せに導くプロセス考」。指導者が選手をサポートし導くために持っていてもらいたい目線、知識について語ってもらった。第1回は、世界からスポーツが消えた今、できることとは――。(取材日=2020年3月26日、取材・文=松葉 紀子 / スパイラルワークス、撮影=堀 浩一郎)

-

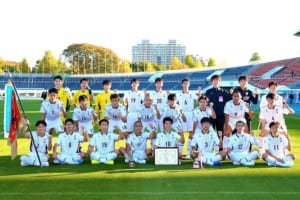

指導者の役割は「視点」を与えるだけ 近江サッカー部監督×楽天大学学長のチーム育成論

2021.02.06元プロサッカー選手で近江高校サッカー部の監督を務める前田高孝(まえだ たかのり)さんが近江高校サッカー部に就任したのは2015年。3年後には滋賀県大会優勝。しかし、夢中で結果を出してきたものが、いつの間にか必死に変わり、上手くいかないことが増えていた時、元サッカー日本代表・菊原志郎さんと仲山進也(なかやま しんや)さんの著書『サッカーとビジネスのプロが明かす育成の本質』と出合う。仲山さんに連絡を取ったことが二人の始まりだ。「夢中と必死の違い」というまさに求めていた答えを得、自己理解が深まったという。そんな前田高孝さんと、組織・コミュニティ育成の専門家である仲山進也さんとの対談を通じて「育成年代におけるチーム育成の本質」を紐解いていく。(取材=2020年4月3日/聞き手・文=今井 慧 写真=森田 将義、守谷 美峰)

-

監督が必死になり、奪った選手の夢中 近江サッカー部監督×楽天大学学長のチーム育成論

2021.02.06元プロサッカー選手で近江高校サッカー部の監督を務める前田高孝(まえだ たかのり)さんが近江高校サッカー部に就任したのは2015年。3年後には滋賀県大会優勝。しかし、夢中で結果を出してきたものが、いつの間にか必死に変わり、上手くいかないことが増えていた時、元サッカー日本代表・菊原志郎さんと仲山進也(なかやま しんや)さんの著書『サッカーとビジネスのプロが明かす育成の本質』と出合う。仲山さんに連絡を取ったことが二人の始まりだ。「夢中と必死の違い」というまさに求めていた答えを得、自己理解が深まったという。そんな前田高孝さんと、組織・コミュニティ育成の専門家である仲山進也さんとの対談を通じて「育成年代におけるチーム育成の本質」を紐解いていく。(取材日=2020年4月3日/聞き手・文=今井 慧 写真=森田 将義、守谷 美峰)

-

プロ野球でも「負けたら罰走」という現実 なぜ、指導者はミスを罰で解決したがるのか

2021.01.09「スプリントコーチ」というジャンルを築き、サッカー日本代表選手、プロ野球選手など多くのトップアスリートに“理論に基づいた確かな走り”を提供する秋本真吾さん。その指導メソッドがスポーツ界で注目を浴び始めている一方で、最近はフォロワー2万人を数えるツイッターのほか、「note」を使って自身の価値観を発信。「夢は叶いません」「陸上の走り方は怪我をする」「強豪校に行けば強くなれるのか?」など強いメッセージを届けている。

-

-

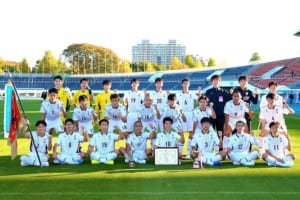

29年ぶり選手権の堀越サッカー部 選手主導で掲げた明確な到達点「青森山田に勝つために」

2020.12.2929年ぶりに全国高校選手権への扉を開いた堀越高校サッカー部は、2020年明けからゲームモデルを全体で共有し、課題も可視化して強化を進めてきた。選手個々がどこを目指すかを明確に捉え、ぶれることなく成長を続けてきたわけだ。

-

やらされる部活にはない堀越サッカー部の強み コロナ禍で成長速度が加速した自粛期間

2020.12.26コロナ禍に見舞われた今年は、部活の活動自粛期間が長引き、団体競技にとってはチーム作りが難しいシーズンとなった。とりわけ堀越高校は、日本屈指のトレーニング環境が整う反面、寮はないので全員が自宅から通学している。トレーニングメニューを作成して渡しても、実施環境は都心から多摩の丘陵地帯まで千差万別。一律で絶対にやれよ、と徹底するには無理があった。

-

「僕なら絶対使わない」選手がスタメンに 部員もメンバー選考、監督視点と異なる“肌感覚”

2020.12.22堀越高校サッカー部では、試合を行うたびに部員が持ち回りで分析を行い発表をし合っている。それは公式戦でも、対戦相手が中学生でも変わらない。各自が分析した映像を持参し、すべてのスタッフ、部員たちの前で報告をする。佐藤実監督が笑みを浮かべながら教えてくれた。

-

野球医学は「治して終わり」ではない 「野球選手の未来をつくる」再発予防の道

2020.12.22野球選手の怪我やトレーニング方法、人材育成に悩んでいる指導者・保護者は多いのではないだろうか。選手の故障予防や育成のために必要なものとは? 整形外科医から始まり、機械工学、野球現場のマネジメント、スポーツ科学と、さまざまな道をたどった経験を生かし「ベースボール&スポーツクリニック」の野球医学センター長を務める野球医学専門家・馬見塚尚孝(まみづか・なおたか)氏に話を伺った。

-

放任じゃない「選手主体の部活」成功の鍵は? 指導側に必要な“プロレベル”の見識

2020.12.19選手主体のボトムアップ方式を掲げる堀越高校にとって、今年は活動内容の充実に止まらず、十分に結果も狙えるチーム作りができていた。そしてその土台を築き、置き土産として残していったのが昨年の卒業生たちだった。佐藤実監督が語る。

-

堀越高、29年ぶり選手権出場の舞台裏 コロナ禍の成長生んだ“堀越ゲームモデル”とは

2020.12.16全国高校サッカー選手権で、29年ぶりに堀越が東京都代表を勝ち取った。5試合通算で34ゴール、3失点。何より常に主導権を握り、選手たちが楽しいと感じるスタイルを貫いての勝利だった。

-

我が子の「厳しい指導者」を務める親へ 三宅宏実が“喧嘩と尊重”で築いた親子関係

2020.12.12ウエイトリフティングで五輪2大会連続メダル獲得の三宅宏実(いちご)が、「THE ANSWER」の取材に応じ、スポーツ指導における「親子の在り方」について語った。

-

「スポーツって楽しい」と思えるか 日独で変わらない「最初に出会う指導者」の重要性

2020.12.04スポーツの良さはなんだろうって考えた時に、やっぱりまず最初にくるのは楽しみであり、喜びだ。体を動かすことが楽しいし、仲間と一緒に過ごす時間が嬉しい。それに適度な運動は集中力のコントロールを促すし、学習意欲にも好影響をもたらす。そして免疫力がつき、健康につながる。

-

性的虐待・暴力・しごきに子ども自ら「NO」を 米スポーツ界で動き始めた新たな教育

2020.11.27「THE ANSWER」がお届けする、在米スポーツジャーナリスト・谷口輝世子氏の連載「Sports From USA」。米国ならではのスポーツ文化を紹介し、日本のスポーツの未来を考える上で新たな視点を探る。今回のテーマは「不適切指導撲滅を目指した新たな動き」について。

-

卓球で強くなるには英才教育が必要か 平野早矢香が考える「親が指導者」である意味

2020.11.222021年の東京五輪でもメダル獲得が期待される卓球。近年、“最強中国”を追う存在として、世界の頂点を狙えるまで力をつけてきた。日本卓球はなぜ強くなったのか――。「THE ANSWER」では、長きに渡って日本のトップでプレー、2012年ロンドン五輪女子団体では男女通じて初の表彰台となる銀メダル獲得に貢献した平野早矢香さんに聞いた。

![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)