なぜ東大生がダブルダッチにハマったのか 名門校ゆえの悩みも告白「勉強の方は大丈夫?って(苦笑)」

「D-act」は「学業に支障をきたさないようにする」が活動モットー

ともに練習を重ねて高度な技術を習得。多田さんはダブルダッチの魅力を「スポーツでもあり、エンタメでもあること」などと説明した。

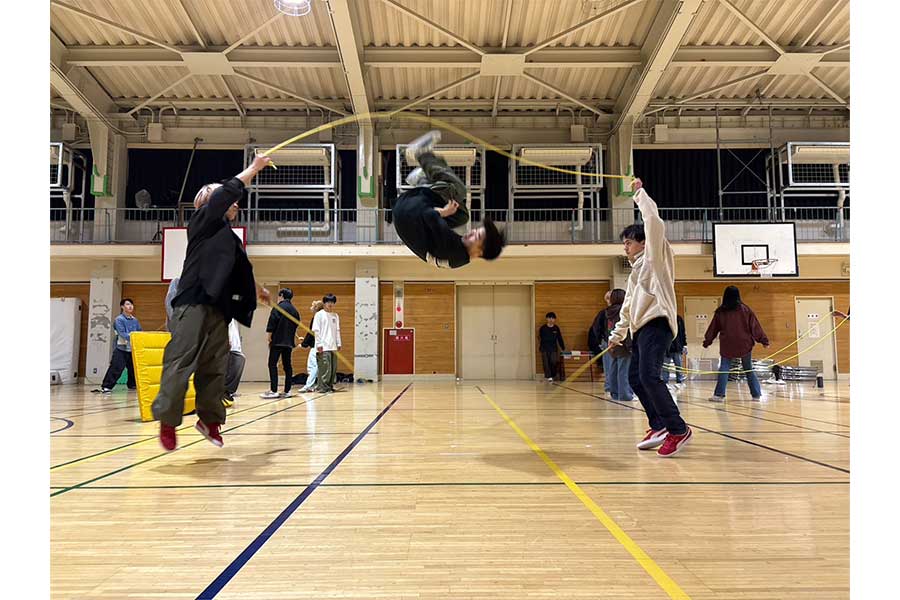

「ダブルダッチにはいろんな見せ方があります。アクロバットがあったり、パワームーブで沸かせたり、縄の動きで見せたり。うちのチームの場合、縄を四角形にして、上を飛び越える人と、中を飛ぶ人を分けたりもします。生で見た時の迫力がすごいですよ。山崎君はアクロバティックなかっこいい系。僕はファニーな飛び方をしていて、『何だ。これは!』と思わせる系です(笑)。回し手と飛び手が完璧にシンクロしないと、引っかかってボロボロになってしまう。緊張感を含めて全てをクリアできた時に、心の底から盛り上がれます」

アクロバットを得意とする山崎さん。小さいころに山でオニヤンマなど虫を追いかけたり、磯辺を飛び回っていたことで自然と脚力や身体能力がつき、それはテニス部の活動で磨かれた。高校のダブルダッチ部の知り合いの練習に付き合った際、初日に平地でバク宙ができたほど「同世代の中でも運動ができる方だった」が、ダブルダッチのアクロバットに落とし込むにあたっては、苦労もあったという。

「畳とか柔らかい地面で練習してきたので、硬い床で飛ぶのは怖くて。慣れるまで1年半くらいかかりました。あと、体操経験がないので、他の人に比べて技のきれいさとか習得のスピード感に欠けるため、苦労しました。最終的に、体操的なアクロバットはやらないと自分の中で振り切って、足をスイングしてその勢いで回るような野性的、ダイナミックな形を選びました。助走をつけないで飛ぶやり方を身につけてからは、床や靴の状況も踏まえて、(アクロバットの)使い分けもできるようになりました」

そして、アクロバットに対するこだわりを熱く語った。

「アクロバットは角度によって見え方が違うので、そういうのは凝ったりしながらパフォーマンスを組んでいます。詳しい採点基準は公開されていないですけど、体感的には技の難易度はもちろん、入り方、見せ方、クオリティー、縄の通し方とかがポイントかなと。単純に(縄を)開いて通すだけだと、アクロバットしている人が通過しただけ。その中で何回も通したり、1回戻したり、難しい縄の通し方をするとジャッジに刺さる印象はあります」

練習は授業が終わった後の夕方から夜にかけてが主体で、およそ3時間。週4回から大会前には最大週7回、駒場キャンパスの施設の他、一般施設を借りて行っている。2人は昨年12月、ニューヨークのアポロシアターで開催された国際大会にも日本代表として出場した(2人も入ったチームは5位入賞)。もっとも、学生の本業は勉強。「D-act」には、「学業に支障をきたさないようにする」という活動方針がある。

「履修を決める時、必修は仕方ないとして、ここの時間は空けようとか気を付けました」(多田さん)

「授業を切ってまで練習したりはしません。授業はちゃんと出る。テスト期間も練習はするけど、練習を休んでテストを受けることもあります。最低限の勉強時間は確保しつつ、残りの時間をダブルダッチに充てている感じです」(山崎さん)

![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)