高校野球部が“学会発表”を続ける理由 「引退した時、何が残るか」研究活動で伸ばす生きる力

部活動に打ち込む高校生も、いつかは競技から離れる日がやってくる。その時、何が残るかまで考えた取り組みを始めている高校野球部がある。神奈川県立多摩高が、グラウンドでの練習と並行して行っているのが野球の“研究”だ。テーマの策定に始まり、年末には学会発表までするという活動を続け3年になる。何が狙いなのだろうか。

多摩高野球部が考える部活動の意味…求められる付加価値

部活動に打ち込む高校生も、いつかは競技から離れる日がやってくる。その時、何が残るかまで考えた取り組みを始めている高校野球部がある。神奈川県立多摩高が、グラウンドでの練習と並行して行っているのが野球の“研究”だ。テーマの策定に始まり、年末には学会発表までするという活動を続け3年になる。何が狙いなのだろうか。

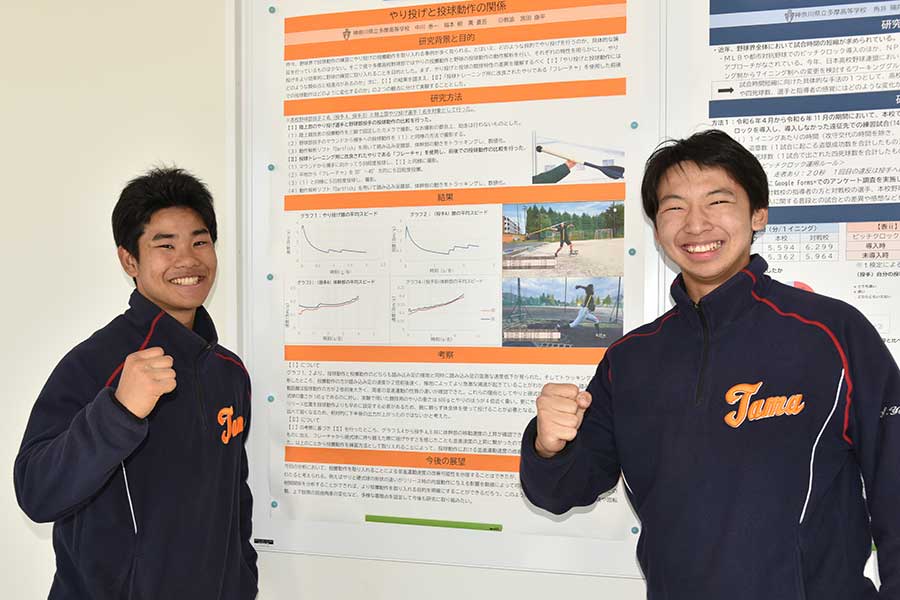

多摩高では部員が週1回の「総合的な探究の時間」に、野球について様々な角度からの研究を行っている。昨年12月に仙台市で行われた「日本野球学会」では「やり投げと投球動作の関係」「高校野球へのピッチクロック導入は試合短縮につながるか」というテーマでポスター発表を行った。

神奈川県でも有数の進学校で、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)にも指定されている多摩高では、部員もほぼ100パーセント大学入試に挑む。野球部では大学での競技継続まで視野に入れての指導を行い、国立大学での硬式野球部で活躍中の選手もいる。ただ、その数は決して多くないのも現実だ。

飯島佑監督は「私の指導の根底にあるのは、野球以外の力をどう野球を通じて身につけるかだと考えています」と言う。もちろん技術を磨き、試合に勝つのは大きな目標だ。加えて、それだけではない付加価値をつけられるようなら、部活動はさらに意義深いものとなる。

「学会での発表はプレゼン力につながります。営業職でも、研究職でも生かせる能力でしょう。大学院に行く子もいると思いますし」。野球研究は授業の一環として行うため、予算獲得のため計画書を提出するところから始まる。ひと足先に、大学での学びを経験しているようなものだ。テーマに何を選び、どう進めていくかは部員の自主性に任せている。

![[THE ANSWER] スポーツ文化・育成&総合ニュースサイト](https://the-ans.jp/wp-content/themes/the-answer-pc-v2/common/img/logo_c1.png)